लेकिन 30 मिनट बाद मुझे एहसास हुआ कि मैं उनकी ज़िंदगी बदलने के बिल्कुल क़रीब हूँ।

शनिवार की सुबह धीरे-धीरे जागी थी।

ऐसी सुबह जो जैसे आपसे इजाज़त माँगती हो — आज जीना ज़रूरी है क्या?

पूरे हफ़्ते मैं बस उसी दिन की गिनती कर रहा था।

ना अलार्म।

ना ई-मेल।

ना वो फ़ोन कॉल जो “बस एक मिनट है?” से शुरू होती है।

मेरा प्लान बिल्कुल साफ़ और पवित्र था:

गरम चाय ☕, शाम का क्रिकेट मैच 📺, और थोड़ी देर के लिए दुनिया से ग़ायब हो जाना।

मैं टी-शर्ट में था, नंगे पाँव, खिड़की खुली हुई।

दूर कहीं कोई और घास काटने की मशीन चला रहा था — मैं नहीं।

मेरा बगीचा कई हफ़्तों से ध्यान माँग रहा था:

लंबी घास, सूखे पत्ते, और एक कोना जहाँ जंगली झाड़ियाँ जैसे हक़ जमाने लगी थीं।

लेकिन उस शनिवार नहीं।

वो दिन काम करने के लिए नहीं था।

वो दिन इंसान बनने के लिए था।

तभी दरवाज़े की घंटी बजी।

वो छोटी-सी, सख़्त-सी आवाज़ —

जो तब कभी कुछ अच्छा नहीं लाती जब आप किसी का इंतज़ार नहीं कर रहे होते।

मैंने आह भरी।

घड़ी देखी।

सोफ़े की तरफ़ देखा।

और उठ गया।

दरवाज़ा खोला।

वहाँ दो बच्चे खड़े थे।

दुबले।

धूप से साँवले।

एक ने फीकी नीली टोपी पहनी थी।

दूसरे के हाथ में एक रेक था — लगभग उसके कद जितना बड़ा।

ज़्यादा से ज़्यादा ग्यारह-बारह साल के।

आँखें तेज़ थीं, चौकन्नी…

लेकिन उस चमक के साथ जो मासूमियत नहीं होती —

ज़रूरत से आती है।

बड़ा लड़का आगे बढ़ा।

उसने टोपी उतारी।

वो छोटा-सा इशारा — इस दौर में इतना पुराना —

मुझे थोड़ा तोड़ गया।

— नमस्ते अंकल — उसने कहा —

— क्या हम आपका बगीचा साफ़ कर दें? घास निकाल देंगे, झाड़ू लगा देंगे, सब कुछ समेट देंगे। सिर्फ़ डेढ़ सौ रुपये में।

उसने ये बात बहुत तेज़ी से कही।

जैसे आईने के सामने कई बार रिहर्सल की हो।

जैसे उसे पता हो कि हिचकना मना है।

मैंने उसके कंधे के ऊपर से बगीचे को देखा।

वो छोटा नहीं था।

वो “हल्की-सी सफ़ाई” नहीं थी।

वो कड़ी मेहनत थी।

धूप।

झुकी हुई कमर।

मिट्टी से सने हाथ।

अनजाने में मैंने हिसाब लगाया।

कम से कम तीन घंटे।

मतलब…

पचहत्तर-पचहत्तर रुपये।

सीने में कुछ चुभा।

— डेढ़ सौ हर एक को? — मैंने पूछा।

छोटा लड़का — सोनू — तुरंत सिर हिलाने लगा,

लगभग घबराकर, जैसे ये सवाल सब बर्बाद कर देगा।

— नहीं नहीं, अंकल… कुल मिलाकर। हमें इतना ही ठीक है।

“हमें इतना ही ठीक है।”

ये शब्द

उम्मीद से ज़्यादा ज़ोर से लगे।

मैंने उन्हें ध्यान से देखा।

घिसे हुए जूते।

पहले से मेहनत झेल चुके हाथ।

ये बच्चे काम का नाटक नहीं कर रहे थे।

ये सच में काम कर रहे थे।

ना भीख।

ना दया की उम्मीद।

सस्ते दाम पर

इज़्ज़त बेच रहे थे।

मैंने अपने बारे में सोचा।

अपने शनिवार।

अपनी थकान।

अपनी छोटी-छोटी शिकायतें।

— ठीक है — मैंने कहा —

— काम शुरू करो।

बड़े वाले — अमन — की आँखें एक पल को चमक उठीं।

छोटा ऐसे मुस्कुराया जैसे कोई बड़ी चीज़ जीत ली हो।

वे बिना वक्त गँवाए अंदर आ गए।

ना मोबाइल।

ना टालमटोल।

और फिर…

कुछ ऐसा हुआ जिसकी मुझे उम्मीद नहीं थी।

उन्होंने बगीचे को ऐसे साफ़ किया

जैसे वो उनका अपना हो।

घास जड़ से उखाड़ी — ऊपर-ऊपर से नहीं।

कोनों तक झाड़ू लगाई।

पत्ते, टहनियाँ, यहाँ तक कि वो कचरा भी उठाया

जो मेरा था ही नहीं।

एक पल मैंने देखा —

सोनू बाहर की फुटपाथ भी साफ़ कर रहा था।

— अरे, ये ज़रूरी नहीं है — मैंने कहा।

— कोई बात नहीं, अंकल — अमन बोला —

— ऐसे ठीक लगता है।

“ऐसे ठीक लगता है।”

“चल जाएगा” नहीं।

ठीक लगता है।

मैं सीढ़ी पर बैठ गया।

चाय ठंडी हो चुकी थी।

मैच अब मायने नहीं रखता था।

मैं कुछ और देख रहा था।

ऐसी दुनिया में

जहाँ हर कोई शॉर्टकट ढूँढता है,

कम मेहनत में ज़्यादा पाने की कोशिश करता है…

वहाँ ये दो बच्चे

बिना बोले

एक सबक दे रहे थे।

बिना दर्शक के उत्कृष्टता।

अच्छा काम,

भले ही कोई देख न रहा हो।

जब उन्होंने काम खत्म किया,

दरवाज़ा खटखटाया।

पसीने से भीगे।

हाथ मिट्टी से काले।

पीठ सीधी।

गर्व से भरे हुए।

मैंने बटुआ निकाला।

और बिना किसी नाटक के

उन्हें 600 रुपये दे दिए।

अमन एक क़दम पीछे हट गया।

— अंकल… आपने ज़्यादा दे दिया। हमने तो डेढ़ सौ कहा था।

मैं उनके सामने झुका।

उनकी आँखों के स्तर पर।

— नहीं — मैंने कहा —

— तुमने सिर्फ़ सफ़ाई नहीं की। तुमने पेशेवरों की तरह काम किया। और ये बात याद रखना: कभी अपने काम को सस्ता मत समझो। अगर अच्छा काम करते हो, तो उसका सही दाम लो। दुनिया में बहुत लोग मिलेंगे जो तुम्हें कम देना चाहेंगे। खुद पहले मत बन जाना।

सोनू ने गंदे हाथों से नोट पकड़े।

उसके हाथ काँप रहे थे।

आँखें भर आईं।

— धन्यवाद, अंकल… सच में, धन्यवाद।

वे जाते हुए बातें कर रहे थे।

ना वीडियो गेम्स की।

ना मिठाइयों की।

घर के लिए कुछ ले जाने की।

मैंने दरवाज़ा बंद किया।

दिल में एक अजीब-सी,

अच्छी, गहरी शांति थी।

मुझे लगा कहानी यहीं खत्म होती है।

मैं ग़लत था।

दो हफ़्ते बाद, फिर वही घंटी बजी।

मैंने दरवाज़ा खोला।

अमन था।

अकेला।

— नमस्ते, अंकल — उसने कहा —

— आज मेरा भाई नहीं आ पाया। वो बीमार है।

— सब ठीक है? — मैंने पूछा।

उसने सिर हिलाया,

लेकिन नज़रें झुका लीं।

— मैं बस पूछना चाहता था… अगर कोई काम हो।

मैंने उसे पानी दिया।

छाँव में बैठाया।

उसके परिवार के बारे में पूछा।

और फिर वो मोड़ आया

जिसकी मुझे उम्मीद नहीं थी।

उसके पिता एक साल पहले गुजर चुके थे।

माँ घरों में सफ़ाई करती थी।

दोनों बच्चे मदद के लिए काम करते थे।

लेकिन जिस दिन वे 600 रुपये लेकर लौटे,

कुछ बदल गया।

— मेरी माँ रोई — उसने कहा —

— लेकिन दुख से नहीं। उसने कहा, किसी ने हमें कभी ऐसे नहीं चुकाया… शायद सब कुछ ख़त्म नहीं हुआ है।

उस दिन मुझे समझ आया —

ये सिर्फ़ बगीचे की बात नहीं थी।

ये पैसे की भी नहीं थी।

ये दया नहीं थी।

ये मान्यता थी।

उसके बाद अमन और सोनू कई बार आए।

उन्होंने दाम बढ़ाए।

“ना” कहना सीखा।

अपने काम की क़ीमत लेना सीखा।

सालों बाद मुझे पता चला —

एक ने अकाउंटिंग पढ़ी।

दूसरे ने छोटा-सा गार्डनिंग बिज़नेस शुरू किया।

और मैं…

मैंने फिर कभी काम को वैसे नहीं देखा।

क्योंकि उस शनिवार

मैंने बगीचे की सफ़ाई नहीं करवाई।

उस शनिवार

मैंने एक ख़तरनाक झूठ को ठीक किया:

कि ईमानदार मेहनत की कोई क़ीमत नहीं होती।

और शायद…

अनजाने में

मैंने ख़ुद को भी थोड़ा ठीक कर लिया।

News

Matapos ang Maraming Taong Pagpapakapagod sa Abroad, OFW Sugatang Puso ang Inabot Nang Madiskubre ang Masakit na Katotohanan Tungkol sa Kanyang Asawa sa Pilipinas/hi

Ang kuwento ng ating mga Overseas Filipino Workers o OFW ay madalas nating naririnig bilang mga kuwento ng tagumpay, pagsasakripisyo,…

8 Delikadong Pagkain na Dapat Iwasan ng mga Senior Bago Matulog Upang Makaiwas sa Atake sa Puso at Iba Pang Sakit/hi

Ang pagtanda ay isang yugto ng buhay na nangangailangan ng mas masusing pag-aalaga, lalo na pagdating sa ating mga kinakain…

BABALA NG MGA DOKTOR: Itigil ang Paghalo ng Lemon sa Tatlong Pagkaing Ito Dahil sa Panganib na Dulot Nito sa Iyong Kalusugan at Panunaw!/hi

Sa mundo ng nutrisyon at kalusugan, ang lemon ay itinuturing na isa sa mga pinakamakapangyarihang prutas. Dahil sa taglay nitong…

8 साल बाद पति विदेश से पैसा कमाकर घर लौट पत्नी और बच्चे ट्रेन मैं भूखे भीख मांग रहे थे और फिर…/hi

दोस्तों विदेश में पैसा कमाने गया एक लड़का जिसका नाम ओमकार होता है पूरे 2 साल बाद आज अपने देश…

कूड़ा बिनने वाले लड़के ने 10 करोड़ का गाना गया “From Garbage to Glory: A Boy’s 10 Crore Song/hi

आज मेरी बेटी की सगाई है। अगर गायक नहीं आया तो मेरी इज्जत मिट्टी में मिल जाएगी। मैंने उसे पूरे…

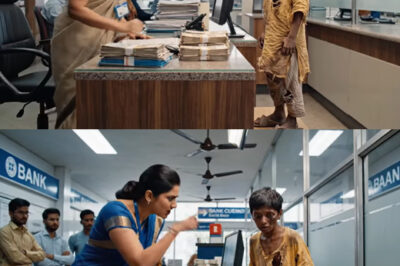

An 8-year-old boy wearing torn, old, men’s clothes came to the bank to deposit Rs 100 crore. The entire country saw what happened next./hi

Madam, this is all my money. Deposit it now. Hey boy, where did you steal this money from? This money…

End of content

No more pages to load